|

Burg Merkenberg

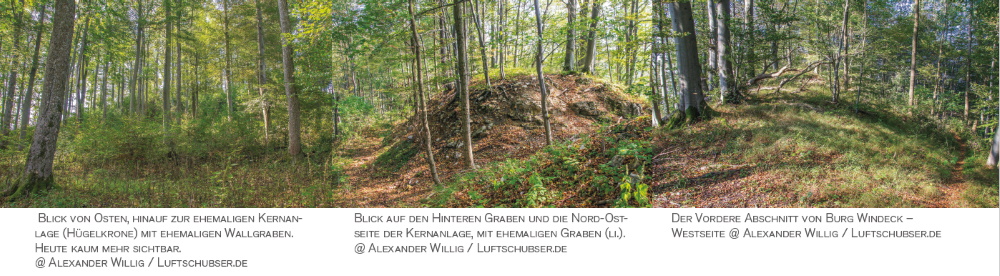

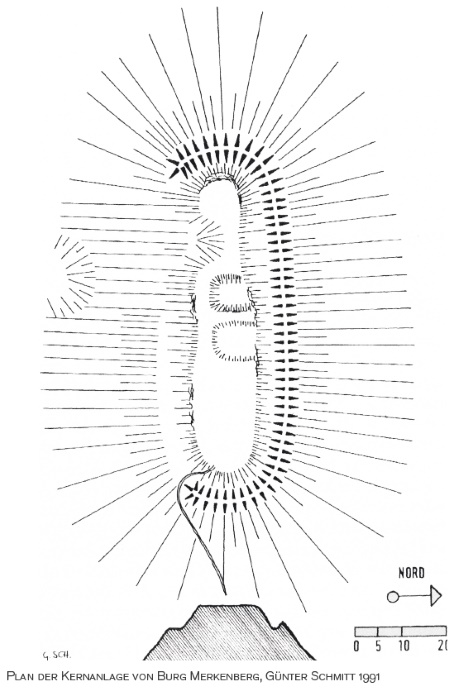

Der ursprüngliche Burgname „Merkenberg“ hat durch eine Falschschreibung von „Am Merkenberg“ sein „M“ verloren, und so erhielt der ovale Bergkegel, auf dem Burg Merkenberg einst thronte, seinen Namen Erkenberg. Der Kegel, ein Zeugenberg, der einen Ost-West- Verlauf aufweist und südöstlich von Neidlingen liegt, ist durch einen Kammausläufer mit dem Albtrauf verbunden. Die Krone des Bergkegels weist eine abgetragene Fläche von 13 x 65 Metern auf. Es wird vermutet, dass sich hier einmal eine hallstattzeitliche Siedlung befand. Etliche Mulden auf dieser Fläche weisen auf ehemalige Gebäude aus der Zeit der Burg Merkenberg hin. Die Burg entstand vor der Mitte des 13. Jahrhunderts. Als Gründer der Burg Merkenberg gilt Graf Egino von Aichelberg, einziger überlebender Sohn des Grafen Diepold von Körsch-Aichelberg. Graf Egino wird stets nur nach seiner Burg Aichelberg benannt. Vieles spricht dafür, dass die Grafen von Aichelberg durch Heirat mit einer Zähringer Erbtochter in den Besitz des Albvorlandes gelangten. 1247 werden seine Söhne Diepold und Ulrich erstmals als Grafen von Merkenberc bezeichnet. Nach dem Tod des Vaters bezeichnen sie sich jedoch regelmäßig nach der Stammburg Aichelberg, werden auch nicht als auf Merkenberg gesessen bezeugt und urkunden dort nie.  Für das Burgareal sind weder Reste eines Wohnbaus aus Stein noch solche für eine Ummauerung nachzuweisen. Etwa 40 Meter unter der Burg verläuft ein 160 Meter langer Graben. Vor der nördlichen Hangkante umschließt er eine 14 x 15 Meter große Fläche, wahrscheinlich eine Vorbefestigung zum Schutz der Burg gegen den Grat Richtung Albhochfläche. |

Burg Windeck

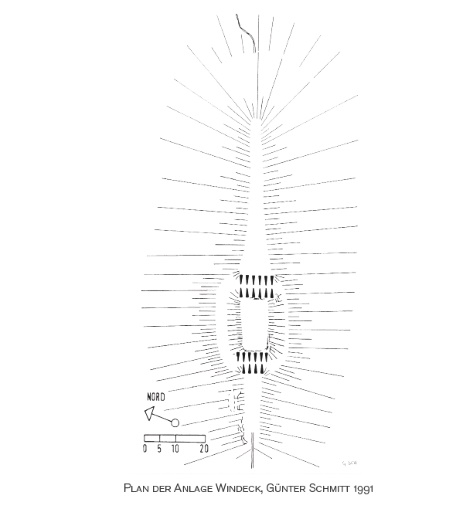

Etwas später als Merkenberg entstand die urkundlich nie erwähnte Burg Windeck. Sie diente wahrscheinlich als Vorwerk gegen die Albhochfläche und stand an der höchsten Stelle des 1,6 km langen Grates zwischen Burg Merkenberg und der Albhochfläche. Umgeben war Burg Windeck von einem Graben, der besonders an der Ost- und Westseite der Kernanlage den Grat sichtbar zerschneidet. Auch hier gibt es keine Mauerreste für Gebäude und Bewehrung. Wahrscheinlich standen auf beiden Anlagen lediglich Fachwerkgebäude.  Grafenburg ohne gräfliche Bewohner

Burg Merkenberg liegt talbeherrschend in bester Burglage und ist durch das Vorwerk Windeck als weit vorgelagerte Beobachtungsstelle gesichert. Beide Anlagen zeigen eine durchdachte Planung und die umfangreichen Erdarbeiten für Gräben und Wälle wirken wie eine aufgegebene Baustelle einer nicht fertig gebauten Burg. Es ist anzunehmen, dass es die wirtschaftlichen Verhältnisse der Brüder Diepold und Ulrich von Merkenberc nicht erlaubten, die Anlagen mit steinernen Umfassungsmauern zu schützen und als gräflichen Sitz auszubauen. Keramikfunde von Töpfen und Bruchteile von Kachelöfen belegen zwar, dass Merkenberg und Windeck sowie die kleine Voranlage von Merkenberg bewohnt waren, das Fundgut wirkt jedoch schlicht und glanzlos und spricht nicht für eine gräfliche Hofhaltung. Bereits 1334-1339 ging die Herrschaft an Württemberg über, die Burgen wurden dem Zerfall überlassen. Heute kann man den Burgstall nordseitig umgehen und läuft dabei parallel zu dem stark verebneten Grabenabschnitt. Folgt man dem Grat hinauf zur Albhochfläche, zeigt sich, dass sich die Abschnitte vor und nach der Kernanlage von Burg Windeck auf dem gleichen Höhenniveau befinden und vermutlich ebenfalls befestigt waren. |